Definido, em Portugal, com a Lei 7/74, o direito dos povos coloniais à autodeterminação, com todas as suas consequências, incluindo “a aceitação da independência dos territórios ultramarinos”, estava dado o sinal para as populações brancas das colónias de que o processo de descolonização iria entrar na fase definitiva.

Quanto a Angola, considerando as previsíveis dificuldades de aproximação dos três movimentos de libertação e a amplitude da comunidade branca angolana, o presidente da República e, de forma geral os órgãos de soberania portugueses, interrogavam se legitimamente sobre a melhor forma de levar à prática a descolonização.

Com efeito, os altos interesses em jogo no território angolano, quer do ponto de vista da África do Sul e dos países ocidentais, quer do ponto de vista da União Soviética e dos seus aliados, faziam adivinhar o alargamento de um confronto à margem de Portugal.

Na sequência de várias decisões, António de Spínola encontrou se com Mobutu na ilha do Sal, em 15 de Setembro, reunião que se revestiu de grande sigilo, mas cujo objectivo foi a questão de Angola. As iniciativas de Spínola tiveram ainda alguma continuidade quando, em 27 de Setembro, exactamente nas vésperas da sua ruptura com o novo regime, recebeu uma delegação das “forças vivas de Angola”, a quem apresentou “as linhas gerais do programa de descolonização daquele território”, o seu último acto oficial relativo a tal matéria. Três dias depois, Spínola renunciaria ao cargo.

Com Costa Gomes na Presidência da República não diminuíram as preocupações com a descolonização e, em especial, com a resolução do caso de Angola. O processo de negociações conheceu várias frentes, desenvolvendo se essencialmente em torno de acções da Presidência da República, do ministro Melo Antunes, do ministro dos Negócios Estrangeiros e das autoridades portuguesas de Angola. Neste período, uma primeira frente de conversações desenvolveu se em direcção à FNLA, a partir de Kinshasa, onde esteve presente uma delegação portuguesa em 11 e 12 de Outubro, prosseguindo estas conversações, alguns dias depois, em Luanda. Ainda durante o mês de Outubro, no interior de Angola, encontraram se delegações de Portugal e do MPLA, vindo a ser acordado um cessar fogo.

Entretanto, várias diligências ao nível diplomático e político procuraram desbloquear algumas desconfianças mútuas e várias dificuldades práticas, até poder ser anunciado, nos últimos dias do ano, uma cimeira dos três movimentos em Mombaça, preparatória de uma plataforma comum perante o Governo português.

Efectuada esta nos primeiros dias de 1975, foi possível dar mais um passo em direcção à assinatura de um acordo global, com a realização, no Algarve, de uma cimeira dos três movimentos e de Portugal, entre 10 e 15 de Janeiro. Neste último dia foi assinado o Acordo de Alvor, que definia um modelo de transferência de poderes e criava os instrumentos base do entendimento mútuo e do esforço comum no sentido de Angola se tornar num Estado, independente a partir de 11 de Novembro de 1975.

Contudo, os interesses brevemente silenciados não tardaram a fazer se ouvir, desfazendo em migalhas as esperanças de Alvor. Sem que a data da independência tivesse sido posta em causa, o edifício constitucional laboriosamente construído durante as conversações acabou rapidamente por ruir.

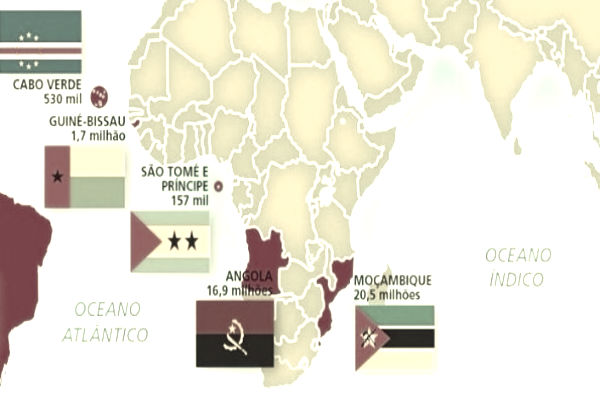

Nos outros territórios processaram se entretanto os últimos actos da presença portuguesa. Da República da Guiné Bissau, o último contingente militar regressou a Lisboa em 15 de Outubro. Em Moçambique prosseguiu a acção do alto comissário e do Governo de Transição, que, apesar de alguns incidentes, puderam ultrapassar as dificuldades e conjugar esforços para a preparação da independência de Moçambique, em 25 de Junho de 1975. Relativamente a São Tomé e Príncipe foi assinado um acordo em 26 de Novembro de 1974, em Argel, entre o Governo português e o respectivo movimento de libertação, que marcou a independência do território para 12 de Julho de 1975. Quanto a Cabo Verde, o acordo assinado entre Portugal e o PAIGC, em Agosto de 1974, estabelecia o princípio do acesso do arquipélago à autodeterminação e independência. Em 17 de Dezembro, foi publicado o Estatuto Constitucional de Cabo Verde, prevendo a realização de eleições por sufrágio directo e universal, em 30 de Junho de 1975, para uma assembleia com “poderes soberanos e constituintes”. Esta proclamou a independência do território em 5 de Julho de 1975.

Em Angola, a guerra civil fez do processo de descolonização um desastre, com milhares de vítimas e a fuga dos portugueses. Também em Timor se viveram dias dramáticos, com as facções locais envolvidas em luta aberta e sem que as autoridades portuguesas dispusessem de capacidade para pôr fim à situação, acabando a Indonésia por invadir a ilha.

Os processos de transferência de poderes entre Portugal e os representantes dos territórios coloniais, assim como as suas consequências, constituem claramente um outro capítulo da história recente portuguesa. Tanto o caso de Moçambique, e especialmente o de Angola, como os de Timor e Macau envolvem componentes que podem prolongar fios condutores do modelo político nascido com o 25 de Abril, mas se inscrevem definitivamente para além da Guerra Colonial.

Valeu a pena?

Pouco mais de três décadas após o fim da Guerra Colonial, Brandão Ferreira questiona no livro “Em Nome da Pátria” se os portugueses travaram uma “guerra justa” e se tinham o direito de a fazer e conclui que a descolonização enfraqueceu o país. No prefácio do livro, com quase 600 páginas, editado pela Publicações D. Quixote, Adriano Moreira recorda que “foi o elo militar o definitivamente atingido pela fadiga, e a decisão, do centro do poder que deslizou para as bases, foi a de colocar um ponto final na guerra, logo com o apoio ao regime político mas inevitavelmente com o efeito colateral de colocar um ponto final no conceito estratégico secular”.

Para Brandão Ferreira, não é surpreendente que, pouco mais de três décadas depois de terminada a Guerra Colonial (1961 1975), “a nossa sociedade se encontre completamente dividida em relação àquilo que se passou e à verdadeira interpretação a dar aos complexos acontecimentos então vividos”. No entender do autor, impõe se “conseguir um conjunto elaborado de conhecimento que permita que a nação portuguesa caminhe para um futuro assente em bases sólidas e verdadeiras e não sobre falsos postulados”.

O tenente coronel piloto aviador Brandão Ferreira é um militar de transição entre dois regimes políticos. Estava ainda na Academia Militar quando ocorreu o 25 de Abril de 1974 e seguiu depois para os EUA. Esteve 27 anos na Força Aérea e foi adido de Defesa na Guiné Bissau, Senegal e Guiné Conacri. Nunca combateu na guerra colonial mas os valores que professa no livro “Pátria, um Portugal do Minho a Timor” são os dessa época.

Os seus princípios parecem inabaláveis: “Por aquilo que é secundário, negoceia se; pelo que é importante, combate se; pelo que é fundamental, morre se”. No seu entender, com a descolonização, os portugueses perderam “liberdade estratégica” e ficaram “enfraquecidos e divididos como comunidade”. Apesar de declarar que não pretende impor “uma linha de pensamento único” mas sim reflectir sobre o tema, Brandão Ferreira opina que “Portugal fez uma guerra justa e, além disso, tinha toda a razão do seu lado”. Admite, contudo, que “a guerra é sobretudo uma luta de vontades. O militar culpa Marcelo Caetano (“uma pessoa de bem”, com “grandes qualidades intelectuais”) de nada ter feito “para contrariar eficazmente” aqueles que então começaram a defender a independência das ex colónias.

No livro, Brandão Ferreira nega que a guerra fosse insustentável, nomeadamente devido ao número de baixas portuguesas: “A verdade é que, por ano, morria mais gente nas estradas de Portugal Continental do que nas três frentes de luta em África”. “Será mais digno combater no Afeganistão do que no Estado português da Índia? No Líbano do que em Angola? Na Bósnia do que na Guiné Bissau? No Kosovo, do que em Moçambique? São estes os novos ventos da história?”, pergunta.

O fim da guerra, segundo Mia Couto

«O 25 de Abril foi recebido em Moçambique com um sentimento misturado de alegria e apreensão. Houve várias e diferentes alegrias. Primeiro, houve a alegria genuína dos que sofreram a dupla carga do fascismo e do colonialismo. Mas houve outras alegrias. Mesmo organizações coloniais de direita emitiram comunicados saudando a chamada Revolução dos Cravos. Cinco meses depois esses colonos de extrema direita ensaiavam em Lourenço Marques (que depois se converteu em Maputo) um golpe contra o Acordo de Paz assinado entre Mário Soares e Samora Machel.

Tomaram a estação radiofónica ao som da canção ‘Grândola Vila Morena’ de José Afonso, a mesma melodia que se convertera no símbolo do 25 de Abril. O regime colonial fascista tinha se transformado num empecilho histórico para quase todos os quadrantes políticos, da esquerda à extrema direita. A Revolução dos Cravos era como um ovo de crocodilo: poderia vir a ser macho ou fêmea de acordo com a temperatura exterior.

Tal como a alegria, a apreensão também foi múltipla. Em primeiro lugar, alguns dos militares que davam rosto à chamada Junta de Salvação Nacional eram rostos bem conhecidos de generais que tinham lutado contra os movimentos de libertação em África. Não eram, a bem dizer, os melhores cartões de visita. Alguns eram mesmo figuras sinistras da guerra, falcões da máquina militar colonial como Galvão de Melo. Outros como o general António Spínola eram adeptos de uma política colonial reformada e estavam em desacordo não com a essência do regime mas com as tácticas de perpetuação da presença portuguesa.

Na verdade, os primeiros pronunciamentos dos militares da chamada Junta de Salvação Nacional em Portugal eram marcados por uma notável ambiguidade no que respeita à guerra colonial. Foi preciso uma luta sem tréguas do povo português e dos militares revolucionários do MFA para que as propostas de continuidade da política colonial fossem derrotadas. E isso levou tempo. Nas cidades de Portugal, desfilavam milhares de pessoas clamando: ‘Nem mais um só soldado para as colónias!’.

Em Moçambique, centenas de jovens moviam se no sentido oposto: atravessavam clandestinamente a fronteira para ingressarem no exército guerrilheiro. Uns não queriam ser soldados. Outros sonhavam ser guerrilheiros. Durante os meses que se seguiram ao 25 de Abril, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) decidiu prosseguir com os combates em todas as frentes militares.

‘Lutamos não apenas para derrubar o fascismo em Portugal mas, sobretudo, para acabar com o colonialismo em Moçambique‘ – esta era a posição da guerrilha nacionalista. Apesar destas reservas, a queda do regime colonial fascista não podia senão ser recebida com contentamento pela Frente de Libertação de Moçambique. E por todos os outros movimentos de libertação das então colónias portuguesas. Afinal, o derrube do fascismo resultava também do seu combate abnegado. Mas no caso de Moçambique, porém, uma preocupação estratégica somava se às apreensões imediatas que já fiz referência.

Em 1974, a FRELIMO tinha implantação segura nas regiões rurais de quase metade do país, sobretudo no Norte e Centro de Moçambique. Contudo, o movimento necessitava de tempo para se organizar nos centros urbanos. Pequenos núcleos clandestinos haviam sido desmantelados pela PIDE DGS logo durante toda a década de 60. A FRELIMO já tinha a simpatia dos intelectuais mas necessitava de uma inserção orgânica mais activa e organizada. O 25 de Abril surpreendeu esta estratégia de sedução nos meios urbanos. Entre os estudantes universitários de Lourenço Marques (e eu era um deles) reinava desde 1970 um clima de contestação. Mas essa confrontação revelava bem as ambiguidades dos filhos dos colonos e dos assimilados. Uns questionavam apenas o fascismo português. Tratava se, para eles, de introduzir mudanças democráticas em Portugal que, depois, se reflectissem, nos chamados territórios do Ultramar. E por via dessa mudança pôr cobro àquilo que na sua linguagem se chamava ‘guerra colonial’.

Para outros, porém, a questão central era o colonialismo e o objectivo último da luta era a Independência Nacional. Para estes, o termo ‘guerra colonial’ não existia. O que acontecia era uma luta armada de libertação nacional. Em Março de 1974, eu era um jornalista trabalhando como estagiário num vespertino em Maputo. Eu era um militante da Frente de Libertação e foi me pedido que abandonasse os meus estudos universitários para trabalhar num jornal da capital. Era preciso ‘infiltrar’ (assim se dizia) com quadros moçambicanos os órgãos de informação que estavam nas mãos dos portugueses. Um mês depois de iniciar o meu estágio sucedeu o 25 de Abril. As pessoas festejaram com alegria profunda e muita perplexidade. Aquela não era ainda a festa dos moçambicanos. Era a festa do povo português. Nós éramos apenas convidados em casa alheia. A nossa festa, o nosso 25, estava ainda por vir. E veio, um ano mais tarde, com a proclamação da Independência, a 25 de Junho de 1975. »